Сергей Шульц. "Гоголь и романтический роман воспитания (Новалис)"

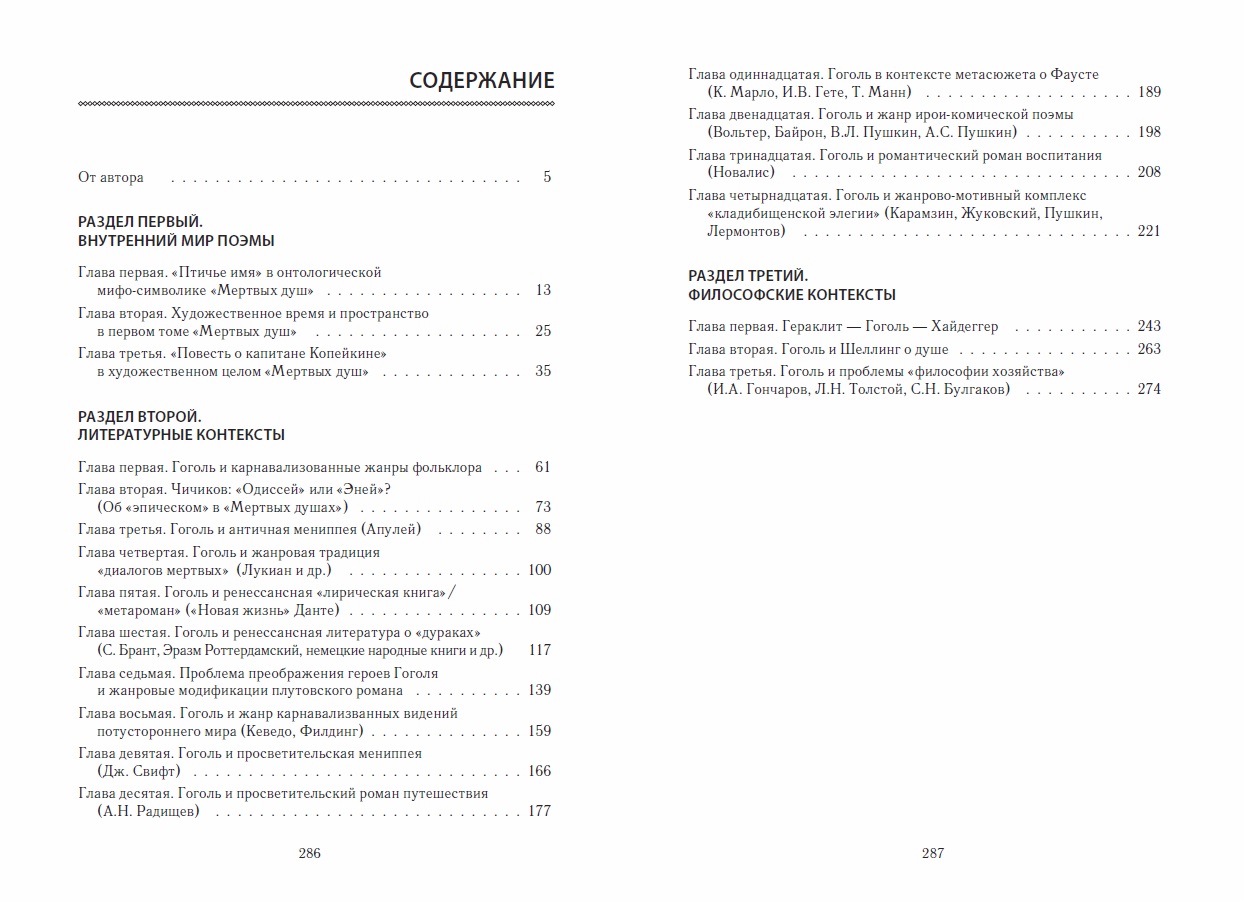

В книге ставится проблема герменевтического истолкования «внутреннего мира» (в значении, восходящем к Д.С. Лихачеву) поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» через ее рассмотрение в различных литературных и метафизических контекстах России и Западной Европы. В русле преимущественно идей М.М. Бахтина исследуются связи поэмы с различными жанровыми (а также сюжетными и мотивными) модификациями – фольклорными, античными, ренессансными, барочными, просветительскими, романтическими и др., с философией Гераклита, Шеллинга, С.Н. Булгакова, Хайдеггера и др.

Купить книгу: https://www.ozon.ru/context/detail/id/142813520/

С разрешения автора публикую в своем блоге отрывок из 13-й главы монографии

Сергей Шульц

ГОГОЛЬ И РОМАНТИЧЕСКИЙ РОМАН ВОСПИТАНИЯ (НОВАЛИС)

Проблема соотношения Гоголя с романтическим движением, романтическим художественным стилем распространяется на гораздо больший временной отрезок, чем период «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Арабесок», она так или иначе актуальна для всех этапов творчества писателя. Многое в гоголевском мире может быть понято в аспекте именно романтической эстетики и поэтики. В пределах данной главы затронут вопрос о корреляции между творчеством Гоголя и Новалиса (прежде всего его романом воспитания). Новалис — влиятельная фигура раннего, йенского периода романтического движения. В свернутом виде Новалис сформулировал многие последующие превращения романтической идеи. В соответствии с романтическим принципом синтетичности и универсализма Новалис, как и позднее Гоголь, стремился реализовать себя в самых различных областях творчества. Он — поэт («Гимны к ночи», «Духовные песни»), философ и критик («Фрагменты»), прозаик. Основные прозаические произведения Новалиса, роман «Генрих фон Офтердинген» и повесть «Ученики в Саисе», остались незавершенными, как и «Мертвые души».

Для Новалиса незавершенность, в согласии с йенским принципом «бесконечности» искусства и фрагментарности мышления, заведомо входит в эстетическое задание, она органична. Гоголь в своей поэме, безусловно, также затронут этим общеромантическим веянием, оставив, однако, открытым вопрос о степени органики в незавершенности поэмы. Муза Новалиса туманна, метафизична, исполнена прямых философских рефлексий, чудесно-возвышенна. Казалось бы, набор качеств, во многом противоположный гоголевской эстетике, с ее комизмом, вниманием к бытовой стороне жизни. Но такой вывод преждевременен, поскольку мистическое и метафизическое начало — одно из неотъемлемых гоголевских качеств.

Читал ли Гоголь Новалиса? Судить об этом достаточно трудно: практически ни одного упоминания его имени у Гоголя не встречается. Тем не менее писатели йенского кружка — Вакенродер, Фридрих Шлегель, Тик, Новалис, а также одно время примыкавший к ним Шеллинг — были весьма известны в кругу русских романтиков, их работы публикуются или упоминаются на страницах русских романтических изданий; в 1826 году при участии членов кружка любомудров вышел русский перевод книги Вакенродера «Сердечные излияния монаха, любителя искусств». В этом же году в Германии появилось четвертое, довольно представительное издание сочинений Новалиса (здесь впервые полностью опубликован его программный трактат «Христианский мир, или Европа»). Имя Новалиса могло фигурировать при общении Гоголя с немецкими художниками-«назарейцами» во время их совместного пребывания в Риме. У Гоголя и Новалиса — несколько общих предшественников в истории метафизики и мистики, среди которых Плотин, средневековые немецкие мистики, Беме.

Точки соприкосновения между Гоголем и Новалисом очевидны в таких ключевых топосах и мотивах их творчества, как поэтизация природы в рамках реанимированной идиллии и представлений о «золотом веке», восславление искусства и художника как носителей/выразителей универсального представления о мире, топика смерти и воскресения, апология христианства. Императив единства человека и природы выдвигался Новалисом в виде противовеса современному ему этапа развития и одномоментно в качестве альтернативы теории «естественного» человека: в повести «Ученики в Саисе» писатель говорит не только о вине культуры перед природой, но и вине природы перед культурой. «Золотой век», обнаруживавшийся Новалисом в прошлом и ожидавшийся им в будущем, по его мнению представляет собой примирение всех противоположностей, в том числе природы и культуры, материального и духовного и т.п. «Золотой век» грядущего, пройдя ряд этапов становления, будет отличаться от своего первого воплощения фактом «единства в разделении, разъединении, многообразии» (в этой формуле нет «диалектики»!); ставится задача такого синтеза, благодаря которому природа бы «снова обучилась более ласковым нравам, <...> стала нежней и усладительней и с готовностью шла навстречу человеческим желаниям».

Элементы ландшафта, космические стихии рассматриваются Новалисом в виде личностей, наделенных человеческими качествами, одушевленных. Это соответствует сделанному в XX веке предположению К.Г. Юнга о существованиии «unus mundus» — «мира, в котором материя и психика еще не различимы или не реализованы по отдельности». Разлитая по «Вечерам на хуторе близ Диканьки» «пантеистическая», «натурфилософская» стихия, акцентирование избыточности даров природы напоминают о мире «золотого века», чреватом, однако, метаморфозой в сторону безобразия: стоит только вещественному забыть о своей связи с духовным, с «небом», в функционировании посюстороннего мира происходят негативные превращения. Нерасчлененность в «Вечерах...» многосложного потока жизни, «коллективного народного тела» особенно выразительно проявляется в обильном описании процессов еды, устанавливающих специфическую корреляцию «духовных и физических способностей», что созвучно мыслям Новалиса из его «Теплитцких фрагментов» о связи самых грубых отправлений человеческой жизни с универсумом, с природой.

Эволюция гоголевских пиршественных образов закономерно и внутренне логично приведет к изображению таинства евхаристии в его «Размышлениях о Божественной Литургии». В горизонте этого важна мысль Новалиса о том, что христианство — это «вера в способность всего земного быть вином и хлебом вечной жизни». Высокая роль поэта для обоих авторов — миссия приближения нового «золотого века», причем у Гоголя, по сравнению с конкретностью новалисовской футурологии (упразднение времен года, начало нового биологического цикла, рождение «звездного» человека и т.д.), контуры будущего (предполагаемый третий том «Мертвых душ») не столь ясны. Публицистически они намечены в «Выбранных местах» в виде ретроутопии.

С другой стороны, идеал Гоголя — в упорядочивании действительности через гармонизацию внутреннего мира личности, отсюда приметы внешнего хронотопа будущего могут не иметь значения. Орфически-романтическая концепция художника как демиурга, пророка, культурного героя у Новалиса и Гоголя (в поздний период) обретает дополнительные христианские оттенки искупления художником грехов мира. Однако если для Новалиса фигуру художника приподнимает над остальными уже наличие самого творческого статуса и дополнительных этических, эстетических усилий со стороны творческой личности словно не требуется, то для Гоголя дело обстоит иначе. В 1840-е годы Гоголь требует от творца полного внутреннего совершенства, превращаемого в попытку непрерывного, бесконечного процесса духовного роста самого Гоголя. Новалисовская сентенция о поэтах-жрецах из «Генриха фон Офтердингена» корреспондирует жреческой концепции поэта в «Арабесках» и содержит деталь, которая потом будет переосмыслена Гоголем в «Выбранных местах». У Новалиса: «поэты <...> даже увлекали мертвые камни, заставляя их стройно двигаться в мерном танце». У Гоголя: «Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, когда она дана <...> на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы» (6, 69).

Обретению новалисовским героем (своеобразной проекцией автора) художнического статуса соответствует сложный процесс его «воспитания» (сам жанр «Генриха фон Офтердингена» — жанр романтического романа воспитания), становления. «Мертвые души» подразумевают столько же воспитание главного героя (и остальных персонажей), сколько их мгновенное, чудесное — на внешне нечудесном или малочудесном фоне — перерождение. Реалии детства и становления Чичикова, воспроизведенные в последней главе первого тома, заставляют говорить скорее об антивоспитании, долженствующем обратиться в нечто иное. Принципиален пассаж о Чичикове из первого тома: «Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которые никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека» (5, 235). Предполагаемый идеал Гоголя увязан не столько с конкретными образами, сколько с идеалистическими и идеальными духовными состояниями. Проблема искомой трансфоррмации гоголевских героев — проблема не только художественного содержания и художественной философии, сколько проблема изображения, т.е. формы.

«Воспитание» в «Мертвых душах» понято и в виде самовоспитания, самоочищения. В «Выбранных местах» читаем: «И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль» (6, 85). В гоголевских выписках «О воскресении» сказано: «Дети не могли бы достигнуть мудрости, свойственной летам зрелым, если бы не проходили тернистого пути воспитания…» (9, 124). Самовоспитание героя мыслится в поэме в соотношении с неуклонным самовоспитанием автора как человека и художника, а также посвященного в их тайны третьего лица коммуникации — читателя: «<...> много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья <...> И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» (5, 130). Отсюда исключительная роль собственного душевно-духовного «лада», на существовании которого в художнике настаивал непосредственный предшественник Новалиса в жанре романа воспитания Гете: «Роман — это субъективная эпопея, в которой автор испрашивает дозволения на свой лад перетолковывать мир. А стало быть, весь вопрос в том, обладает ли он своим собственным ладом. Остальное приложится».

Переинтерпретация мира исходя из богатства собственной субъективности, совершаемая в романе, по мнению Гете, на основе классической эпической формы с ее широкой панорамой мира, требует сложной взаимосвязи между художником и миром, «перетолковываемым» автором и одновременно творимым будто бы заново. Именно поэтому Гоголь будет просить всех своих читателей об откликах на его поэму, чтобы мгновенно зафиксировать возможные точки непонимания и, вместе с тем, получить толчок к движению вперед, уверившись в правильности избранной линии. Подобными просьбами наполнены и пояснения к поэме в «Выбранных местах», и предисловие автора ко второму изданию «Мертвых душ»: «Кто бы ты ни был, мой читатель, <...>, я прошу тебя помочь мне. <...> я прошу тебя, читатель, поправить меня» (5, 6).

Для Гете и особенно Новалиса очевидно единство универсума, при каковом всякий призыв одной его составляющей находит отклик в другой, а мир и его основа постоянно взаимоотражаются друг в друге. Для Гоголя искомое единство задано, не дано. Постулируя в идеальном плане связь каждой души с душой мировой, Гоголь вместе с тем фиксирует постоянные смещения связи, отклонения исполнения от задания. Категория «души», столь важная для пантеизма и «магического идеализма» (идея взаимоперехода различных вещей друг в друга) Новалиса («Заметки 1795–1796 гг.», «Логологические фрагменты»), в наибольшей степени будет заботить Гоголя в период работы над «Мертвыми душами».

Если Новалис допускал достижение состояния мистического «одухотворения» душой тела («духовный гальванизм»), то Гоголь нередко был склонен говорить о выходе души за телесную оболочку. Отсюда желание Катерины («Страшная месть») и Поприщина («Записки сумасшедшего») унестись прочь «с этого света», а также такой во многих аспектах ключевой эпизод первого тома, как смерть прокурора, единственно благодаря которой только и обнаруживается, что «у покойника, точно, была душа» (5, 203) — сцена проецируется на заданный заглавием поэмы широкий символический фон. Видеть в этом только гностическое неприятие плоти (М. Вайскопф) недостаточно: дело идет о гораздо более сложных, до конца не артикулируемых представлениях Гоголя об отношениях духовного и материального. Новалисовский Генрих фон Офтердинген сочетает черты Орфея и Христа, в неосуществленном продолжении романа ему придавались функции воскресителя мертвых и всеобщего спасителя. Топика неразрывности смерти и воскресения — основная для романа, а также для «Гимнов к ночи» и «Духовных песен», она определяет и художественный смысл «Мертвых душ».

Чичиков сочетает черты антихриста (характерны параллели между биографией Чичикова и апокрифическим «Житием антихриста») — или черта — с чертами апостола Павла, его будущее «воскресение» вписано в контекст трансформации остальных героев и всего мира. Полнотой ведения о смерти и жизни оказывается наделен автор, вполне зримо присутствующий в поэме и являющийся ее героем. Место новалисовского идеального героя словно заменяется у Гоголя сложным тандемом героя (Чичиков) и автора. В творчестве Новалиса смерть и ее семантические корреляты (ночь, тьма) расценены в виде благодатного, исконного состояния мира, когда отступает суета и неправда дня, когда живые и мертвые получают возможность мистического контакта. У Новалиса — и у Гоголя — часто затронуты христианские аспекты ночной темы: воскресение Спасителя, напоминает Новалис, также произошло «святою ночью». Без ночи не было бы и дня, без смерти не было бы и воскресения.

В новалисовских «Фрагментах» сказано, что смерть — это «романтизированный принцип нашей жизни. Смерть — это жизнь после смерти. Жизнь усиливается посредством смерти». В этом плане «смерть» (и метафорическая, и буквальная) героев «Мертвых душ» — залог их неизбежного воскресения. Примечательны гоголевские выписки из Тертуллиана: «времена начинаются там, где скончиваются, <...> все погибая, сохраняется, все, умирая, преобразуется» (9, 120) или слова из «Выбранных мест»: «Не оживет, аще не умрет, — говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть» (6, 86). Вместе с тем Гоголь, в отличие от Новалиса, имеет дело с гораздо более сниженным («подлым», по собственному определению), более несобранным материалом, заостряя в изображаемом момент греховности и коннотируя символику смерти в том числе моралистически. Гоголевское повествование постоянно «сбивается» на диссонансы и гротески, один гротеск наслаивается на другой, другой на третий и т.д.

В черновиках новалисовского романа сказано: встречаемый героем монастырь «чудесен словно вход в Рай... Монахи в нем образуют нечто вроде колонии призраков... Все обитатели монастыря — мертвы». В качестве царства смерти художественную реальность «Мертвых душ» уже сближали с дантовским «Адом», с «веселой преисподней» четвертой книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле — и ее сравнение с миром мертвых «Генриха фон Офтердингена» неизбежно. «Веселая» эсхатология «Мертвых душ» оттеняет эфирно-прозрачный, далеко не в такой мере диссонансный мир «Генриха фон Офтердингена». Повествование Новалиса получает толчок от изображения мистического сна Генриха, проходя затем через не нарушающие изначальной гармонии преграды к достижению мистической цели — обретению героем самого себя. Ведь жанр романа воспитания конституируется на основе инициальной схемы, очевидной у Новалиса и у Гоголя.

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky