"К убийству Сахарова КГБ был готов многие годы". Сергей Григорьянц о Елене Боннэр и диссидентах

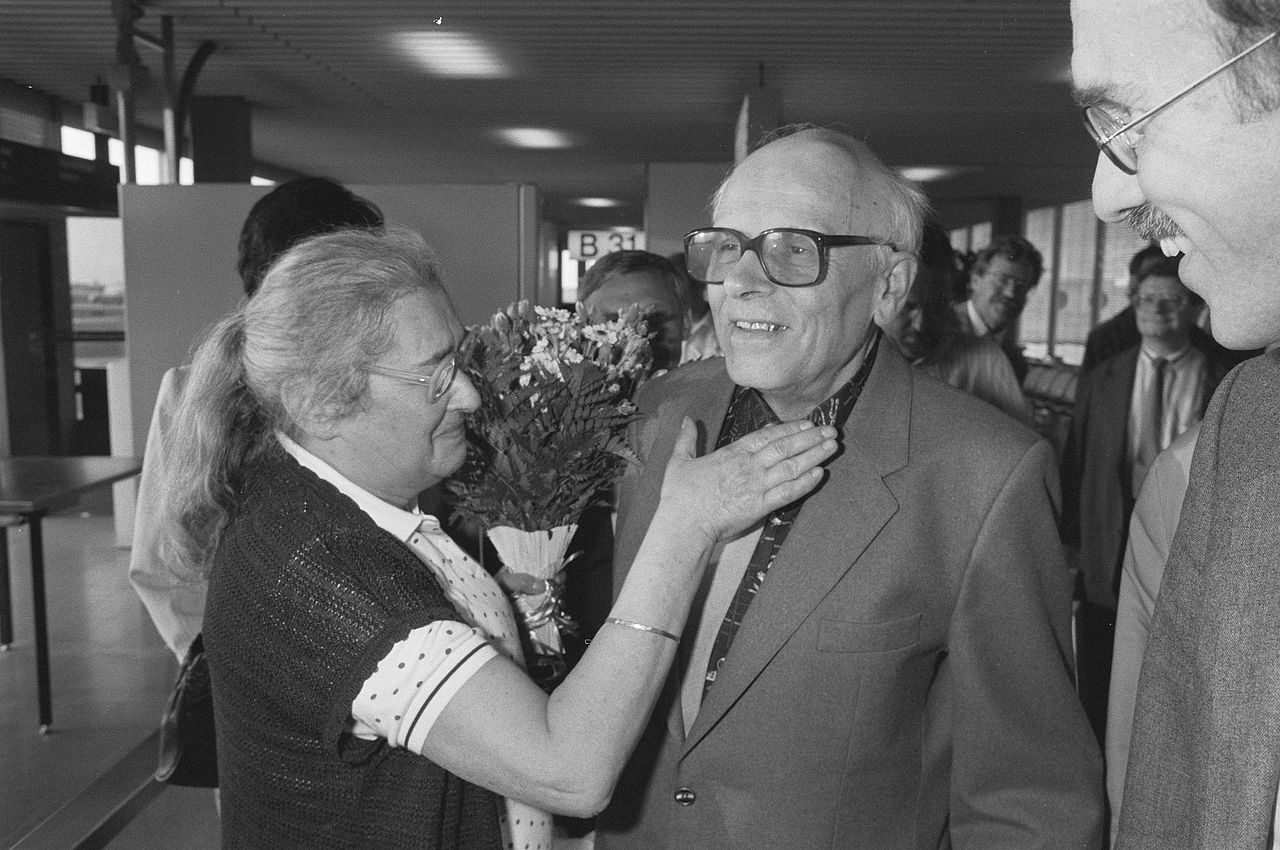

Первая книга автобиографической трилогии известного советского диссидента, журналиста и литературоведа, председателя правозащитного фонда «Гласность», посвященная его семье, учебе в МГУ и началу коллекционирования, в результате которого возникла крупнейшая в России частная коллекция произведений искусства. Заметную роль в повествовании играют художник Л. Ф. Жегин и искусствовед Н.И. Харджиев, с которыми автора связывало многолетнее плодотворное общение. С.И. Григорьянц описывает также начало своей политической деятельности и дружбу с Виктором Некрасовым, Сергеем Параджановым, Варламом Шаламовым и Еленой Боннэр. В 1989 году С.И. Григорьянц получил международную премию «Золотое перо Свободы», которая вручается Всемирной ассоциацией издателей газет (WAN-IFRA) за выдающийся вклад в дело свободы печати.

Купить книгу: http://limbakh.ru/index.php?id=10

Ниже размещена вторая часть 10-й главы книги Григорьянца. Публикую фрагмент с разрешения издательства. Первую часть можно прочесть здесь.

Действительно, первый номер «Гласности» открывался большим интервью с Сахаровым. Теперь мы виделись с Еленой Георгиевной регулярно. Виделись, несмотря на то, что в это время меня изо всех сил пытались поссорить с Андреем Дмитриевичем — не знаю, от кого это исходило. «Свобода» тогда брала у меня интервью по три раза в день. Да и другие западные радиостанции почти ежедневно. В результате самые сенсационные темы — освобождение политзаключенных, издание первого независимого журнала — оказались связаны со мной. И я внезапно стал популярным, хотя высказывался очень радикально: говорил, что перестройка совершается КГБ и в интересах КГБ, что в тюрьме было очевидно. Сахаров первые полгода-год вполне миролюбиво и даже уважительно относился к Горбачёву.

Это и было поводом для кажущегося расхождения. Меня пытались убедить, что Сахаров якобы поддерживает коммунистов. А тут он еще мельком заметил, в одной из статей, что КГБ — наименее коррумпированная организация в стране, в чем он, конечно, ошибался — просто грабеж и торговля не были там такими откровенными и примитивными, как в милиции. Но поссорить нас не удавалось. Я не критиковал даже то, с чем был не согласен, а на уговоры сделать это отвечал, что Сахаров относится с доверием к собеседнику, пока на деле не убеждается, что тот лжет. У меня — свой журнал, а вскоре — свое информационное агентство «Ежедневная гласность», я лучше знаю, что происходит в стране. Когда Сахаров тоже обо всем этом узнает, его политические позиции изменятся. Что и произошло. Мы часто виделись. Иногда я куда-то приглашал Андрея Дмитриевича. Один раз зазвал его на какой-то пикет на Арбате — по поводу очередных расстрелов на Кавказе. Он был болен, подавлен и все-таки пришел.

Мы стояли втроем или впятером, никто Сахарова не узнавал. Это все не имело никакого смысла — я ничего не умел организовывать, но Андрей Дмитриевич считал невозможным для себя отказаться от того, что могло бы принести хотя бы минимальную пользу. Иногда к ним приезжал Тимоша, мой сын, он очень гордился знакомством с Сахаровым. В 1995 году Тимошу убили. Я не помню ни одного комментария Елены Георгиевны по поводу «Гласности», ни одного материала, который бы она предложила. Я не люблю митинги — не хожу на митинги и не устраиваю их. Совершенно безобразно отказался баллотироваться в Верховный совет: в каком-то кинотеатре тысяча человек собралась выдвигать меня в кандидаты, а я не пришел. Как мне объяснять незнакомым людям, кто туда баллотируется? Я знал, сколько гэбистов туда наверняка проникнут.

Как объяснять, что у меня есть свое дело, что не хочу лезть в эту отвратительную, заведомо враждебную мне среду? Да и вообще, как объяснить, что одно дело — правдивая информация, журнал, а совсем другое — откровенная политика, которая никогда меня не привлекала. При этом я считал, что Андрей Дмитриевич совершенно правильно пошел на выборы — его голос благодаря его авторитету все-таки был слышен. Но для Сахарова с Еленой Георгиевной Верховный совет стал основной, не такой уж близкой мне заботой. Кроме того, во времена Горбачёва на примере беспомощного Ковалева и хорошо организованной для рекламы Ельцина межрегиональной группы было вполне очевидно, что в парламент идти бессмысленно — его состав заранее предопределен. Хотя, конечно, это не могло быть оправданием для его расстрела, когда он уже не понадобился в своем первоначальном состоянии (Верховные советы СССР и России, конечно, отличались, но не принципиально).

Елене Георгиевне было приятно изредка встречаться со мной еще и потому, что я был единственным человеком в этом кругу, с которым можно было поговорить об издании книги Владимира Нарбута — никто из правозащитников не знал такого поэта. Со мной она могла презрительно заметить о каком-то выступлении секретаря ЦК Пономарева, что «он собой заменил весь Коминтерн». Она знала, что я хотя бы понимаю, что такое Коминтерн. Позже она переманила от меня Бэлу Коваль, которая должна была у меня работать, а потом сказала: «Но я не могу отказать Елене Георгиевне». А когда начали делать музей Сахарова, я рассказал ей, что в предназначавшемся для этого доме (бывшей красильне) всю молодость провел Алексей Ремизов и описал это в книге «Подстриженными глазами» — семья Ремизова была близка к моей.

Среди диссидентов, однако, никто не знал ни Ремизова, ни Нарбута. Она пообещала сделать комнату Ремизова — но не сделала и даже слегка обиделась, когда, по-моему, в 1990 году я услышал по радио или прочел в газете, что Павел Судоплатов — тоже «жертва политических репрессий» и теперь реабилитирован, после чего написал письмо в прокуратуру, и об этом была большая статья в «Известиях», что рядом с таким «замечательным» человеком я жертвой политических репрессий быть не могу и прошу меня из этого списка исключить. Прочтя статью в «Известиях», Елена Георгиевна посетовала: «Ну что ж ты мне не сказал, я бы тоже написала». Однажды я сказал Елене Георгиевне, что у нас довольно много общих семейных знакомых: академик Борис Делоне в молодости помогал моему деду и стал его преемником в созданной дедом лаборатории гидравлики в Киевском политехническом институте. Игоря Тамма мой дед, будучи деканом теплотехнического факультета, пригласил преподавать на своей кафедре.

Елена Георгиевна сказала, что это очень интересно, кому-то надо рассказать, но и ей и мне было не до того (Тамм был еще жив, и она имела в виду его). Дни августовского путча 1991 года я провел в Белом доме. В четыре часа мне позвонили из Парижа и рассказали о перевороте, чего в СССР пока никто не знал. За моей квартирой постоянно следили из квартир в домах напротив. С ночи меня проводили четыре каких-то хмыря на жигуленке и теперь тихо спали в машине у подъезда. Я вышел, нашел телефонавтомат и позвонил М. Н. Полторанину, чтобы спросить его, знает ли он о происходящем. Он не знал и тут же предложил встреться в Белом доме. С гордостью могу сказать: я — единственный человек, бывший в Белом доме все эти дни (жил в кабинете С. Н. Красавченко) и не награжденный, слава богу, за это медалью.

В те дни проходил еще какой-то съезд соотечественников в Москве. На нем в качестве корреспондента была моя парижская приятельница Фатима Салказанова. Салказанова много раз брала у меня интервью для «Свободы» — несмотря на то, что с 1990 года на «Свободе» в Мюнхене меня было запрещено упоминать. Там в это время был Матусевич, гэбэшный руководитель русской службы. И отношение ко мне резко переменилось. У меня интервью брали в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, но не в Москве и не в Мюнхене. Когда я вышел из Белого дома, ко мне навстречу бросилась Фатима со словами: «Я всегда мечтала, чтобы у меня был свой человек в КГБ — наконец он появился». Я смотрю на нее квадратными глазами, не знаю, что сказать.

Она вытаскивает номер «Курантов», где на первой полосе интервью с вновь назначенным зампредседателя КГБ Евгением Савостьяновым, и в нем Савостьянов заявляет, что теперь будет создан общественный комитет по контролю за КГБ и председателем его, по совету Елены Боннэр, будет известный правозащитник Сергей Григорьянц. Звоню Елене Георгиевне: «что сей сон значит?» Она отвечает — ей позвонил какой-то человек: — Я — Женя, мы с вами когда-то виделись. Я физик, а сейчас — зампредседателя КГБ. Мы создаем комитет по контролю за КГБ, не согласитесь ли вы его возглавить? — Я женщина старая, больная, мне не до этого. — Может быть, кого-то порекомендуете? Она ответила, что назвала мое имя — «но я думала, что тебя хотя бы спросят!». Я провел полдня в поисках хоть какого-нибудь человека, которому мог бы дать интервью о том, что ни при какой погоде никаким председателем комитета по контролю за КГБ я не буду, — Фатима брать интервью категорически отказалась, как и все русские журналисты, в том числе и из «Курантов».

С трудом нашел Александра Батчана — корреспондента «Голоса Америки» и объяснил, что сегодня еще не понятно, чем далее будет заниматься КГБ, может, он станет похож на ЦРУ и будет занят только разведкой, но я в этом ничего не понимаю. Если КГБ по-прежнему будет занят слежкой за всей страной, проконтролировать 300 генералов КГБ я не смогу, а быть их ширмой мне неинтересно. Но им была нужна ширма, а потому этот комитет пару раз собрался. Меня туда звали, но я ни разу не пришел, и комитет благополучно сдох. На следующий день вернулся из Фороса Горбачёв. Уже не помню, почему был гигантский митинг на Манежной площади. Горбачёв говорил о том, что теперь реакция уничтожена, наступит подлинная демократия. После своей речи он подошел к нам, склонился перед Еленой Георгиевной, она поцеловала его в лоб.

Мы стояли где-то на трибуне, хотя, по-моему, ни я, ни она выступать не собирались. Но Елена Георгиевна все реже бывала в Москве, я в Бостоне был у них всего один раз (жил у Тани Янкелевич), и постепенно возникали разъединяющие нас люди и события. У меня были серьезные основания плохо относиться к Юре Самодурову, директору Сахаровского музея. С помощью Елены Георгиевны (она его кому-то порекомендовала в Академии) его ненадолго сделали директором Геологического музея на Манежной площади. Заместителем его считался членкор Академии Владимир Ильич Жегалло — крупный ученый и очень хороший человек. «Гласность» громили каждый год, но я, продавая очередную картину из своей коллекции, ее восстанавливал.

Мне Владимир Ильич предложил в 1993 году, после разгрома на Поварской и, соответственно, потери нами офиса, сдать помещение в их институте. Мы договорились. Для «Гласности» выбрали одну, но большую комнату, и тут Юра сказал: «Нет-нет, я не диссидент, я музейщик! Меня снимут, если я сдам ее вам». Мы нашли что-то другое, его выгнали и без того, Боннэр я пытался пристыдить: «Елена Георгиевна, кого вы держите теперь в музее Сахарова?» Но она считала, что никого лучше найти не сможет. У меня было довольно четкое представление — по-моему, я описал его в 2000 году в журнале «Индекс», когда был в Бостоне и в Вашингтоне, что нечего держать в Музее Сахарова ораву тунеядцев — ведь было известно, как трудно Елене Георгиевне достаются деньги на его содержание.

У Сахаровского музея высокая репутация, под его эгидой были возможны какие-то проекты и получение грантов, а не пожертвований, притом без всякой деятельности — при Самодурове именно это и происходило. К тому же, что еще важнее, в Москве, в результате полного бездействия, не было ни одной влиятельной, реально действующей правозащитной организации. Почему-то Сергея Ковалева — председателя правления — это устраивало. Меня звал в члены правления Гена Жаворонков, чтобы навести порядок, придать музею хоть какой-то смысл и начать практическую работу, но еще и на эту борьбу сил не хватало. Я возмущался, когда жулик Березовский предложил Елене Георгиевне деньги (и активно это пропагандировал).

Деньги Березовского (музеем не полученные) были прямо связаны с организацией второй войны в Чечне, все это было отвратительно и развращающе действовало на других: в результате на «Общем действии» (еженедельной встрече руководителей правозащитных организаций) помощники Льва Пономарева начали говорить, что «деньги не пахнут». А ведь в это время было довольно много уголовников, создававших фонды помощи заключенным, чтобы таким образом передавать деньги из воровских касс в зоны. И некоторые правозащитники с ними сотрудничали, получая процент, и эту фразу — «деньги не пахнут» — я услышал как раз в Сахаровском центре. Я написал в статье, что у традиционных бутербродов в музее острый привкус чеченской и русской крови. Была еще одна неприятная история, в которой мы оказались с Еленой Георгиевной по разные стороны, правда очень ненадолго.

Вслед за уничтожением «ДемРоссии», чему активно помог Сергей Ковалев, вслед за гибелью «Мемориала» как общественно-политической организации, собиравшей по триста тысяч человек на митинги, что, в общем, организовали Арсений Рогинский и Александр Даниэль, последними заметными опорами русского демократического движения оставались ежегодно громимая до нуля «Гласность», а в Париже — газета «Русская мысль». В парижской газете было замечательное соединение разных поколений и русской эмиграции, и общества в России, и в то же время не только по месту издания, но и по сути — это была европейская газета, которая не только информационно, но и практически, деньгами, помогала буквально всем. Кого-то приглашали в Париж и все ему оплачивали, кому-то платили немалые гонорары. Но когда КГБ (в первые же годы воспеваемой Ковалевым ельцинской «свободы») была поставлена цель уничтожить газету, как уничтожили «ДемРоссию», «Мемориал» и боролись с «Гласностью», у газеты для начала возникли неожиданные серьезные финансовые проблемы, в которых была виновата отчасти и сама Ирина Алексеевна Иловайская.

Она была замечательным человеком, но не умела жить во внезапно ставшем ей враждебным мире. У «Русской мысли» почти не осталось денег, и Ирина Алексеевна, пользуясь, как всегда, большим влиянием и уважением на Западе, получила какой-то грант от католического фонда «Человек в беде». В результате в «Русской мысли» появилась церковная вкладка. Всем были сокращены зарплаты. Совершенно очевидно, что и у самой Ирины Алексеевны снизились доходы. Она переменила свою дорогую квартиру на более скромную, редакция «Русской мысли» тоже переехала в более дешевый офис. Это коснулось и Гинзбургов, которые получали больше всех. Они на это прореагировали заявлением об уходе. Арина очень любила писать такие заявления в случае любых конфликтов. Ирина Алексеевна всегда шла на уступки, но в этот раз заявление было подписано. Тогда Алик начал войну против Ирины Алексеевны, войну совершенно гнусную.

Единственный раз, когда имя Ларисы Иосифовны Богораз появилось во всесоюзной печати, — в публикации ее отвратительного письма к Ирине Алексеевне в «Литературной газете» «Безработный Гинзбург». Там она называла Иловайскую «госпожой Альберти», которая неизвестно как затесалась в наш мир. И пытается исказить характер «нашей диссидентской газеты» и уволить Гинзбургов. Алик умудрился уговорить Елену Георгиевну, и она тоже написала ругательное письмо Ирине Алексеевне. Правда, у Елены Георгиевны были здравый смысл и умение признавать свои ошибки — через месяц она написала ей письмо с извинениями. Меня они все пытались сделать своим союзником: в Париже — Гинзбург, в Москве — Ковалев, но я-то знал, что за всей этой историей была лишь гнусная интрига Алика. В последний раз с Еленой Георгиевной мы говорили в Бостоне, разговор был о смерти Андрея Дмитриевича. Елена Георгиевна в конечном итоге отмолчалась, хотя я с ней обсуждал вполне конкретные обстоятельства.

Елена Георгиевна еще раньше рассказала мне, что в числе тех писем из КГБ в ЦК КПСС, которые Степашин ей вернул (якобы это все сохранившиеся документы КГБ по делу Сахарова, «а остальные уничтожены», что было, конечно, ложью), не было ни одного письма, относящегося ко времени получения Нобелевской премии: КГБ в это время им «совершенно не интересовался». Но зато там было два письма более-менее одинаковых: о том, что Елена Георгиевна, огорченная тем, что о Сахарове начинают забывать на Западе, и решив подогреть к нему интерес (а в первую очередь, конечно, к самой себе) решила убить Сахарова. В первом письме говорилось, что, когда Андрею Дмитриевичу понадобились какие-то лекарства, она отказалась давать ему то, которое посоветовал врач, нанеся серьезный урон здоровью Сахарова.

Врача этого я знал — он на моем суде выступал свидетелем. Доказывал, что наши сообщения о голодовке Сахарова — клевета, что это было «лечебное голодание». Не знаю, было ли это где-то использовано: они поставили аппаратуру, лампы, поставили ему трибуну, с которой он все читал по бумажкам, лежавшим на этой трибуне. По глупости он привез и медицинскую карточку Андрея Дмитриевича и по рассеянности дал ее мне. А там были реальные записи, и все становилось совершенно очевидно. Второе такое письмо — через год, тоже докладная записка в ЦК. О том, что Елена Георгиевна, желая вызвать к себе интерес, решила убить Сахарова и не допускает к нему врачей, в помощи которых он остро нуждается. Тут уже фигурировали соседка и вызванная ею «скорая помощь», которую Елена Георгиевна в квартиру не пустила.

Елена Георгиевна с иронией относилась к своему желанию убить Сахарова, конечно, понимала смысл писем, но не хотела делать вывод: к убийству Андрея Дмитриевича КГБ был готов многие годы. Директор архива Сахарова Грибанов не понимал даже того, что готова была сказать Елена Георгиевна. Я Грибанову объяснял, что письма — это документы прикрытия. На таких заявлениях в ЦК КПСС может быть только две резолюции, одна — если что-то произойдет, наказать виновных (Елену Георгиевну), другая — не допустить смерти академика. По-видимому, устно было сказано второе. Мне эти письма Елена Георгиевна показывала еще до их публикации. Зато Грибанов рассказывал, правда с чьих-то слов, что на вскрытии тела Сахарова в соседней комнате оказались двое неизвестных молодых людей с «Walkie-Talkie», что тогда было большой редкостью, и они, услышав, как внучка Раппопорта сказала, что дед обнаружил какой-то странный желтый след на внутренней стороне черепа, необычайно взволновались и тут же начали кому-то звонить.

Раппопорт потом писал, что никогда не встречался с чем-то подобным в своей практике. Позже известный врач объяснял мне, что это могут быть какието застарелые следы мозговых кровоизлияний. Но генерал Калугин, убежденный, что Сахаров был убит, объяснял все со знанием дела: у КГБ был желтый порошок, вызывавший острую сердечную недостаточность. Довольно было нанести его на дверную ручку, или, скажем, на ручку машины и дождаться, пока жертва откроет дверь и сядет в машину. Так был убит один из ирландских террористов, который начал давать показания о восточноевропейских источниках оружия. Раппопорт утверждал, что никаких органических изменений, которые приводят к быстрой смерти, у Сахарова он не обнаружил. Я не делаю никаких выводов, потому что могла быть и другая причина — сердце у него было резко увеличенным.

Елена Георгиевна не хотела говорить на эту тему. Она была, в отличие от большинства диссидентов, очень умна и очень непроста. Возможно, мы никогда не объясним причины ее нежелания говорить о смерти Андрея Дмитриевича. Но именно поэтому мне особенно дорого то, что она написала в конце жизни. Елене Георгиевне как-то задали вопрос: «Как на вас повлиял Андрей Дмитриевич?» — и она ответила: «Да никак». Вот это мне кажется чистейшей неправдой. Андрей Дмитриевич увел ее в совсем другой мир. И я не имею в виду мир диссидентский. Я подразумеваю мир русской интеллигенции, мир высокой русской культуры и нравственности.

Характерным в этом смысле оказался выбор Елены Георгиевны темы своих последних воспоминаний. Именно в последней книге проявилось то важное, что было у Елены Георгиевны, что стало естественным благодаря Андрею Дмитриевичу. В жизни Елены Георгиевны было три круга людей, по меньшей мере очень важных и близких для нее. Ее мать, отчим и их коминтерновский круг, она следила за ним, благодаря этим знакомствам ездила в Париж. Но она написала о них только в части воспоминаний о своих детских годах — не об их биографиях, судьбах, работе. А ведь это были такие популярные тогда сюжеты: незаконный арест и расстрел отчима, двадцать лет в лагерях выжившей обожаемой матери.

Воспитывали Елену Георгиевну сестры Суок и весь уцелевший московско-одесский круг. И он был так интересен по тем временам: Шкловский, Багрицкий, Олеша. У нас с ней был общий знакомый, Валентин Валентинович Португалов — поэт, вернувшийся с Колымы. Елена Георгиевна любила вспоминать о Вальке Португалове, который бегал к ним в Кунцево, в дом Багрицкого... Для нее эта среда — самая близкая, родственная. И на эту, казалось бы, увлекательную тему времени у нее не хватило. А уж как любили тогда писать о якобы замолчавшем Юрии Карловиче Олеше — авторе такой популярной когда-то книги «Ни дня без строчки», на самом деле раз в год писавшем вполне приспособленческие пьесы, которые ставили по всей стране и печатались в журнале «30 дней». Наконец, было ее поколение, ее фронтовые друзья. Она жила стихами, она знала стихи, в том числе фронтовых поэтов, просто все и наизусть. Знала всех этих людей — была с ними на фронте и после войны.

Она приняла участие в издании книжечки погибшего в 1942 году Всеволода Багрицкого, а потом — книги стихов расстрелянного Владимира Нарбута. И всё. Единственное, чем она интересовалась и о чем писала в последние годы, — это семья Сахаровых. Сахаровы, Гольденвейзеры — это русская культура, русская цивилизация XIX века. Именно это оказалось для нее гораздо важнее, чем все, что было связано лично с ней. У Андрея Дмитриевича в «Воспоминаниях» то же самое было менее заметно. Если их перечитать, увидим, как он пишет об отце, который почти с огорчением смотрит на его советские медали, награды. Сахаров вспоминает, что уже в больнице, жалуясь на плохие условия, тяжесть болезни, отец с грустью говорит: «Когда ты учился в университете, ты как-то сказал, что раскрывать тайны природы — это то, что может принести тебе радость. Мы не выбираем себе судьбу. Но мне грустно, что твоя судьба оказалась другой. Мне кажется, ты мог бы быть счастливей».

И позднее Сахаров уходит от советского мира ядерщиков, физиков, Арзамаса-16 и мысленно возвращается к своему отцу, дедам. К русской культуре. Из среды советских физиков после ноября 1961 года, когда были произведены первые испытания термоядерного оружия, Андрей Дмитриевич постепенно входит в среду русской интеллигенции, для которой с середины XIX века считалась обязательной активная общественно-политическая позиция, существовала традиция посещения судов и тюрем, переписки с политическими заключенными, открытых писем к власти с требованием об их освобождении, — все это было продолжением и следствием гуманистических взглядов Толстого или, скажем, Короленко с его «Русским богатством», явным предвестником «Нового мира». Небольшой Комитет защиты прав человека с участием Твердохлебова, Чалидзе и Сахарова, появившаяся Хельсинкская группа с ее производными — Комитетами защиты прав инвалидов, крымских татар, свободы совести, защиты от психиатрических репрессий — действовали в этом же русле, несмотря на отсутствие в России полноценного гражданского общества.

Письма к Горбачёву, в которых Андрей Дмитриевич высказывает требование об освобождении политзаключенных — характерный поступок потомственного интеллигента. Значимость этой российской гуманистической традиции была очевидна и для Елены Георгиевны, хотя ни она, ни Андрей Дмитриевич публично об этом не говорят. Но не случайно она публикует «Вольные заметки к родословной...» в качестве комментария к воспоминаниям Андрея Дмитриевича — для нее важно из всех прочих его кругов общения выделить его семью. Елена Георгиевна сознается, что за годы арзамасской жизни Сахаров, может быть, только один день провел со своими родными, тем не менее среда, в которой он рос с детства, и его происхождение сформировали в конце концов его общественную позицию. Чтобы до конца понять Андрея Дмитриевича с точки зрения Боннэр, надо знать, что девичья фамилия его матери Софиано три раза встречается у Пушкина, а прадед Сахарова по отцовской линии был известным адвокатом и либерально настроенным общественным деятелем. Елена Георгиевна пишет, что Андрей Дмитриевич мог об этом не знать и не помнить, но правильнее было бы сказать, что он не успел узнать.

Понимание неслучайности своего места в истории и в русском обществе было присуще Сахарову в последние годы его жизни. И этот комментарий Елены Георгиевны (и неукоснительное следование линии поведения Андрея Дмитриевича) — очевидная победа русской культуры и цивилизации над ее личным Коминтерном, над великими писателями эпохи НЭПа и даже друзьями-фронтовиками. Елена Георгиевна могла не знать, что ее кумир Павел Коган был стукачом, но, учитывая, что именно он посадил Льва Ландау и группу физиков, это маловероятно. Впрочем, в биографии Владимира Нарбута тоже было далеко не все ясно, а уж о Коминтерне, его деятельности и взаимных доносах, 426 о международном терроре и говорить было нечего. Ее собственные миры показались Елене Георгиевне гораздо менее ясными, менее значительными.

В качестве примера и опоры оставались только предки Андрея Дмитриевича. В диссидентском движении не было прямых наследников старой русской интеллигенции — кроме Андрея Дмитриевича, практически все были из коммунистических или проникшихся коммунистическими взглядами кругов. Толя Марченко всегда смеялся, что все эти Литвиновы — дети министров, один он — рабочий. Да и Елена Георгиевна познакомилась с Андреем Дмитриевичем будучи совсем другим человеком, но не случайно, а благодаря большому уму и способности противостоять не только откровенно враждебному диктаторскому миру, но и оставаться независимой от советско-либерального, казалось бы, такого ей близкого мира (что, безусловно, объединяет Боннэр и Сергея Александровича Бондарина), нашла в русской истории самое близкое к диссидентскому движению время.

Об одном из диссидентов, слишком глубоко влезшем в российскую политику, Елена Георгиевна сказала мне: «Ему не хватает брезгливости». У нее самой был достаточный запас и брезгливости, и здравого смысла, чтобы воспринять как единое целое и как наиболее важное и значимое для истории России и демократического движения начала XX века. И поэтому нельзя сказать, что Сахаров и вся его семья, которую он «не успел узнать», ни в чем на нее не повлияли. А пока эту последнюю посмертную (хотя и изданную) книжку Елены Боннэр и тюремные записки Сергея Бондарина никто не читает — но им еще придет срок. Правда, Сергей Александрович в это не верил. Он был не только очень достойным, но и, главное, очень умным человеком и понимал, что хрущёвская передышка в советской власти завершилась.

Последнюю книгу Бондарин подарил нам с Томой, вписав, кроме наших имен, строки из Александра Блока: О, если б знали, дети, вы, Холод и мрак грядущих дней! У меня с Томой еще не было такого ощущения обреченности, как у Бондарина, и это предсказание нам не понравилось. Вскоре у Сергея Александровича, хорошо понимавшего, какое наступает время, началась тяжелая депрессия. Лечил его хороший врач, в прошлом — сосед по камере в Лефортово. Вновь я был в Москве уже после похорон и навестил Генриетту Савельевну. Она почти непрерывно тихо плакала, заметно теряла зрение, ходила по квартире на ощупь. — Я выплакала свои глаза, — сказала мне почти с удивлением. Столь любимые в Одессе метафоры и художественные образы превращались в Советском Союзе в катастрофический быт. Больше ее не видел — через несколько месяцев я сам был арестован.

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky